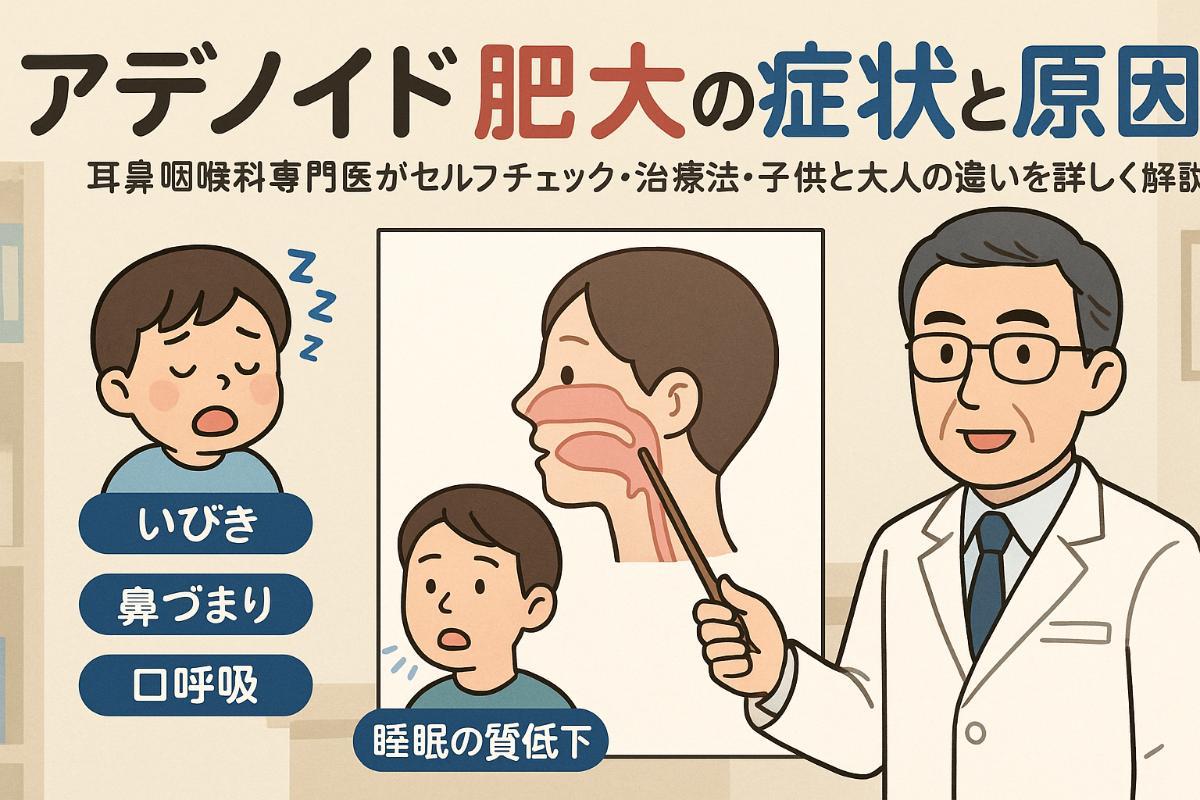

「鼻づまりやいびきが続き、お子さまの睡眠や日中の元気が気になる方へ。実は、日本の小児の約7〜10%がアデノイド肥大による呼吸や睡眠のトラブルを経験しています。アデノイド肥大は、単なる一時的な症状ではなく、放置すると中耳炎や副鼻腔炎、さらには顔つきの変化(アデノイド顔貌)など将来的な健康リスクにもつながることがわかっています。

「うちの子だけじゃないの?」「どんな検査や治療が必要?」と不安を感じているご家族も多いはず。実際、アデノイド肥大は年齢や体質、アレルギーの有無などによって症状や対策が大きく異なります。

本記事では、アデノイドの役割や肥大の特徴、セルフチェック方法、専門的な診断・治療法、そして最新の医療事情や予防策まで、医学的根拠に基づく情報をわかりやすく解説します。

最後までお読みいただくことで、「なぜ早期対応が重要なのか」「日常でできる予防やケアのコツ」までしっかり理解できるはずです。今こそ、お子さまやご自身の健康を守る第一歩を踏み出しましょう。

アデノイド肥大とは何か?基礎知識と特徴の徹底解説

アデノイド肥大は、鼻の奥(上咽頭)にあるリンパ組織「アデノイド」が通常より大きくなる状態を指します。アデノイドは、免疫機能を担い、細菌やウイルスから体を守る役割を果たしています。しかし、アデノイドが過剰に大きくなると、呼吸や睡眠、耳やのどなど様々な健康トラブルの原因となります。特に子供ではよく見られる症状で、鼻づまりやいびき、口呼吸、さらには中耳炎や睡眠障害などのリスクが高まります。大人でもまれにアデノイド肥大が見られ、原因や症状は子供とは異なることがあります。

アデノイドの役割と正常な発達過程

アデノイドは、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物をキャッチし、免疫反応を開始する重要な組織です。誕生後から成長し、3歳頃に最も大きくなり、小学生以降は徐々に縮小していきます。以下の発達過程を理解することで、正常な状態と肥大の違いが分かりやすくなります。

| 年齢 | アデノイドの大きさ | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 0~2歳 | 小さい | 免疫力発達中 |

| 3~7歳 | 最大 | 感染への防御が活発 |

| 8歳以降 | 徐々に縮小 | 思春期以降目立たなくなる |

正常な発達では、成長とともにアデノイドは自然に小さくなります。しかし、アレルギーや頻繁な感染症がある場合、肥大が持続したり再度大きくなることがあります。肥大が進むと、鼻づまりやいびき、夜間の無呼吸などの症状が現れることが多いです。

アデノイド肥大とアデノイド増殖症の違い

アデノイド肥大とアデノイド増殖症は似ていますが、医学的には厳密な違いがあります。アデノイド肥大は、年齢や体質によってアデノイドが大きくなる現象全般を指します。一方、アデノイド増殖症は、アデノイドが病的に増殖し、明らかな症状や障害を引き起こす状態です。

| 用語 | 定義 | 主な症状 | 治療の必要性 |

|---|---|---|---|

| アデノイド肥大 | 通常より大きい状態 | 鼻づまり・いびきなど | 症状による |

| アデノイド増殖症 | 病的な増殖・障害を伴う | 呼吸障害・中耳炎など | 多くの場合必要 |

診断にあたっては、耳鼻咽喉科での内視鏡検査やレントゲン、問診が行われます。治療は症状や年齢によって異なり、手術や薬物療法が選択されることがあります。

子供と大人のアデノイドの特徴比較

アデノイド肥大の影響は、子供と大人で異なります。以下の表で比較します。

| 比較項目 | 子供 | 大人 |

|---|---|---|

| 発生頻度 | 非常に多い | まれ |

| 主な症状 | いびき、口呼吸、中耳炎、睡眠障害、発育への影響 | 鼻づまり、いびき、慢性のどの違和感 |

| 主な原因 | 感染症、アレルギー、遺伝 | 慢性炎症、過去の肥大が残存 |

| 治療方法 | 経過観察、手術、薬物療法 | 手術、薬物療法(症状が強い場合) |

子供では成長や発達に大きな影響を与えることがあるため、早期発見と適切な対応が重要です。大人の場合は再発や慢性的な症状が中心となり、適切な診断と治療が求められます。

アデノイド肥大の主な症状とセルフチェック方法

アデノイド肥大は、鼻と喉の間にあるリンパ組織が大きくなることで、さまざまな症状を引き起こします。特に小児に多く見られ、日常生活や健康に大きな影響を与えることがあります。自宅でできるセルフチェックも重要です。

鼻づまりや口呼吸など代表的な症状一覧

アデノイド肥大の代表的な症状には以下があります。

- 鼻づまりや鼻声が続く

- 口呼吸が習慣化している

- 睡眠中にいびきが目立つ

- 会話時に声がこもる

- 食事中にむせやすい

これらの症状が長期間続く場合は注意が必要です。特に頻度が週に数回以上、日常生活に支障が出ている場合は、専門医の受診をおすすめします。

セルフチェックのポイント

- 口を開けて寝ている、または日中も口呼吸が多い

- 鼻が詰まっている感じが続く

- いびきや睡眠中の呼吸停止がある

- 耳の聞こえが悪い、耳が痛がる

これらに複数該当する場合は、アデノイド肥大の可能性が考えられます。

いびきや睡眠時無呼吸症候群(OSAS)の関連症状

アデノイド肥大が進行すると、いびきや睡眠時無呼吸症候群(OSAS)を引き起こすことがあります。特に小児では成長や学習にも影響するため注意が必要です。

- 夜間の大きないびき

- 睡眠中に呼吸が止まる様子がある

- 朝起きたときの頭痛や日中の眠気

- 寝汗や夜間の頻繁な寝返り

いびきや呼吸停止が繰り返される場合は、睡眠障害のリスクが高まります。気になる場合は耳鼻咽喉科での検査が推奨されます。

アデノイド顔貌の特徴と見た目の変化

アデノイド肥大が長期間続くと、顔つきや顎の形に変化が現れることがあります。これをアデノイド顔貌と呼びます。

- 口を常に開けている

- 上顎が突出し、下顎が引っ込む

- 鼻筋が平坦になる

- 歯並びが悪くなる

このような見た目の変化は成長期の子供に特に多く見られ、早期発見と治療が大切です。

合併症リスク:中耳炎や副鼻腔炎の関係性

アデノイド肥大は、耳や副鼻腔への影響も無視できません。肥大したアデノイドが耳管を塞ぐことで、中耳炎や副鼻腔炎が起こりやすくなります。

- 耳の痛みや耳だれ

- 聞こえにくさ

- 鼻水や鼻づまりが長引く

- 頭痛や発熱を伴う場合もある

これらの合併症が繰り返される場合、アデノイド肥大が原因の一つとして考えられるため、早めの受診が重要です。

アデノイド肥大の症状やリスクを知り、セルフチェックを活用して早期に適切な対応を心掛けましょう。

アデノイド肥大の原因とリスクファクターの詳細解説

アデノイド肥大は、主に小児期に多く見られる症状ですが、大人にも発症することがあります。その原因やリスクファクターは多岐にわたり、個人の体質や生活習慣、遺伝的要素、アレルギー体質、慢性的な炎症状態が複雑に絡み合っています。アデノイドは咽頭のリンパ組織で、感染やアレルギー反応により肥大しやすくなります。これにより鼻づまりやいびき、口呼吸、中耳炎のリスクが高まるため、正確な原因を知ることが早期対策の第一歩です。

遺伝・体質の影響と家族歴の重要性

アデノイド肥大には遺伝的な傾向があることが医学的に示唆されています。家族にアデノイド肥大や扁桃肥大の既往がある場合、同様の症状が現れる確率が高まります。特に、アレルギー体質や鼻炎持ちの家系では、アデノイドのリンパ組織が過剰に反応しやすい傾向があります。

遺伝・体質のポイント

- 家族にアデノイド肥大経験者がいる場合は発症リスクが高まる

- アレルギー体質や慢性鼻炎の家族歴があると注意が必要

- 兄弟姉妹で同時期に症状が出るケースも多い

家族歴が明らかな場合は、子供の鼻づまりやいびきなどの初期症状を早めにチェックし、必要に応じて耳鼻咽喉科で相談しましょう。

アレルギーや慢性炎症との関連

アデノイド肥大の大きな要因のひとつが、アレルギーや慢性的な炎症です。アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎は、アデノイドのリンパ組織を刺激し、腫れやすい状態を継続させます。これにより、鼻呼吸が困難になり、慢性的な口呼吸や睡眠障害、中耳炎の原因となります。

アレルギー・慢性炎症に関連する重要ポイント

- アレルギー性鼻炎、花粉症、ダニ・ハウスダストによる炎症が増殖を促進

- 慢性副鼻腔炎や反復性扁桃炎もリスクファクター

- 子供だけでなく大人もアレルギー体質の場合は注意が必要

症状が長引く場合や、繰り返し風邪をひくような状態が続く場合は、アレルギー検査や画像診断(レントゲンや内視鏡)を検討しましょう。

大人におけるアデノイド肥大の原因特異性

大人の場合、アデノイド肥大は子供とは異なる原因が関係することが多いです。特に、喫煙や飲酒、職場環境による慢性的な咽頭刺激、長期間のアレルギー反応が影響を及ぼします。また、持続的な炎症や免疫力の低下、まれに腫瘍性疾患が隠れていることもあります。

| 原因 | 主な特徴 | 対策例 |

|---|---|---|

| 喫煙 | 咽頭部への慢性的な刺激 | 禁煙、定期的な健康診断 |

| 長期アレルギー | 鼻や喉の慢性炎症 | アレルゲン除去、治療の徹底 |

| 免疫低下 | 感染症にかかりやすい状態 | バランスの良い食生活、睡眠 |

| 職場環境 | 粉塵・化学物質の吸引 | マスク着用、環境改善 |

大人で繰り返す鼻づまりや睡眠時無呼吸、声の変化がみられる場合は、自己判断せず耳鼻咽喉科で相談し、必要な検査を受けることが重要です。

アデノイド肥大の診断方法と受診のポイント

問診と視診による初期評価

アデノイド肥大の診断では、最初に医師が問診と視診を行います。問診では、鼻づまり、いびき、口呼吸、睡眠障害、中耳炎の既往など、日常生活で気になる症状を具体的に伝えることが重要です。症状の頻度や経過、悪化したタイミングを整理し、受診時にメモしておくと診断がスムーズになります。

視診では、のどや鼻腔の状態を直接観察します。特に小児の場合、成長や発育への影響を見逃さないために、保護者が気づいた変化を記録しておくと役立ちます。受診前にチェックリストを活用することで、伝え漏れを防ぎましょう。

- 症状の有無をチェックリストで整理

- 変化や悪化の時期を記録

- 日常生活での困りごとを簡潔にまとめる

内視鏡検査・レントゲン・画像診断の詳細

より正確な診断のために、内視鏡検査やレントゲンなどの画像診断が行われます。内視鏡検査では、細いカメラを鼻から挿入し、アデノイドの大きさや周囲の状態を直接確認します。痛みは少なく、短時間で終了することが多いです。

レントゲン検査では、側面からのX線写真でアデノイドの肥大度を評価します。放射線の被曝は最小限に抑えられており、特に小児にも安全に配慮されています。

| 検査方法 | 特徴 | 痛み・負担 |

|---|---|---|

| 内視鏡検査 | 直接観察が可能 | わずかな違和感程度 |

| レントゲン | 肥大度を画像で確認 | 被曝はごく少量 |

| CT・MRI | 詳細な断面画像で評価可能 | 必要時のみ実施 |

これらの検査結果をもとに、最適な治療方針が決定されます。

適切な医療機関・専門医の選び方

アデノイド肥大の診断と治療には、耳鼻咽喉科の専門医の受診が最適です。信頼できる医療機関を選ぶポイントとして、専門医資格の有無や、子供の診療経験が豊富なクリニックかどうかを確認しましょう。

早期の受診が重要となるケースもあるため、以下のタイミングで受診を検討してください。

- 鼻づまりやいびきが続く

- 睡眠中の無呼吸が疑われる

- 中耳炎を繰り返す

- 発育や学習に影響が出ている

また、インターネットや口コミで事前にクリニックの評判を調べることも有効です。受診時には症状や経過を記録したメモを持参し、医師にしっかり伝えるよう意識しましょう。

アデノイド肥大の治療法と最新の医療事情

アデノイド肥大は、子供から大人まで幅広い年齢層で見られる疾患です。症状や重症度によって治療法が異なり、保存的治療と手術療法の2つのアプローチが存在します。どの治療法を選択するかは、症状の程度や合併症の有無、患者の年齢や生活状況によって決まります。最近では、最新の医療技術や診断方法の進歩により、より安全かつ効果的な治療が可能となっています。適切な治療を受けることで、睡眠障害の改善や中耳炎の予防、さらには日常生活の質の向上が期待できます。

保存的治療の内容と効果

保存的治療は、症状が軽度の場合や手術が難しいケースに選択されます。主な治療法は以下の通りです。

- 抗アレルギー薬:アレルギーが原因の場合、炎症を抑えて鼻づまりやいびきを軽減する効果があります。

- 抗菌薬:細菌感染が関与している場合に使用し、急性の炎症や中耳炎の治療・予防に役立ちます。

- 生活習慣の改善:睡眠環境を整える、鼻呼吸を意識する、部屋の加湿や空気清浄を行うといった工夫が重要です。

保存的治療は、症状が軽度の子供や手術を避けたい場合に有効です。ただし、効果が不十分な場合や重度の睡眠障害・中耳炎を繰り返す場合には、手術が検討されます。

手術適応基準と手術の種類・流れ

手術適応は、保存的治療で十分な効果が得られない場合や、重度の症状・合併症が見られる場合に決定されます。特に、睡眠時無呼吸症候群や中耳炎の反復、成長障害がある場合は積極的に手術が推奨されます。

手術の主な種類は以下の通りです。

- アデノイド切除術:肥大したアデノイド組織を摘出し、鼻呼吸や睡眠の質を向上させます。

- 扁桃摘出術との併用:扁桃肥大もある場合、同時に摘出することで効果が高まります。

手術の流れは、全身麻酔下で口から器具を挿入し、肥大した組織を切除します。入院期間は数日が一般的で、術後は安静と食事制限が必要です。術後ケアとしては、感染予防や痛み止めの投与、経過観察が行われます。

手術の費用、リスク、合併症について

手術費用は保険適用で約4~8万円程度が目安です(入院・麻酔・術後管理費含む)。自治体によっては子供の医療費助成制度も利用できます。

手術に伴う主なリスクや合併症は下記の通りです。

| リスク・合併症 | 内容 | 対応策 |

|---|---|---|

| 出血 | 術中・術後にまれに出血が発生する場合がある | 術後数日は安静、必要時止血処置 |

| 感染症 | 傷口から細菌感染を起こす場合がある | 抗生物質投与、衛生管理徹底 |

| 声の変化 | 一時的に声が変わることがある | 多くは自然に回復 |

| 再発 | 稀にアデノイド組織が再増殖することがある | 定期的な経過観察 |

手術後は定期的な診察や生活指導を受けることで、合併症や再発を早期に発見し対処できます。信頼できる耳鼻咽喉科クリニックや専門医のもとで、最適な治療法を選択することが大切です。

アデノイド肥大と関連疾患の比較と誤解の解消

扁桃肥大との違いと診断ポイント

アデノイド肥大と扁桃肥大は、どちらも喉のリンパ組織が大きくなる疾患ですが、その部位や症状には違いがあります。アデノイド肥大は主に鼻咽頭に発生し、鼻づまりやいびき、口呼吸などが特徴です。一方、扁桃肥大は口蓋扁桃が大きくなることで、のどの痛みや飲み込みにくさを引き起こします。診断の際には耳鼻咽喉科での視診やレントゲン検査が有効です。

| 比較項目 | アデノイド肥大 | 扁桃肥大 |

|---|---|---|

| 発生部位 | 鼻咽頭(鼻の奥) | 口蓋(のどの奥) |

| 主な症状 | 鼻づまり、口呼吸、いびき | のどの痛み、飲み込みにくさ、いびき |

| 診断方法 | 視診、内視鏡、レントゲン | 視診、内視鏡 |

| 治療法 | 経過観察、薬物療法、手術 | 薬物療法、手術 |

アデノイド肥大は特に子供に多く、成長とともに改善するケースもありますが、症状が強い場合は手術が検討されます。扁桃肥大と合わせて症状が現れることもあり、専門医の診断が重要です。

アデノイド肥大と睡眠時無呼吸症候群の関係

アデノイド肥大は、気道が狭くなることで睡眠時無呼吸症候群の発症リスクを高めます。特に子供では、夜間のいびきや呼吸停止、十分な睡眠が取れないことによる日中の眠気や集中力低下がみられます。大人でもアデノイド肥大による気道閉塞が原因となる場合があり、放置すると高血圧や心疾患のリスクが増加します。

生活への影響例

- 夜間のいびき、無呼吸発作

- 起床時の頭痛やだるさ

- 日中の集中力や学習能力の低下

- 成長障害(子供の場合)

治療には生活習慣の見直しや、必要に応じて手術が選択されます。早期発見と適切な治療が、快適な毎日を送るために欠かせません。

ネット上の誤情報・都市伝説の検証

アデノイド肥大については、ネット上で様々な誤解が広がっています。例えば「アデノイド肥大は必ず手術しなければならない」という意見や、「大人には関係ない」といった都市伝説がありますが、これは正確ではありません。

よくある誤解と真実

- アデノイド肥大=必ず手術?

- 症状や程度によっては経過観察や薬物療法だけで改善する場合もあります。

- 大人は関係ない?

- 大人でもアデノイド肥大による症状が現れることがあり、適切な診断と治療が必要です。

- アデノイド肥大は遺伝する?

- 遺伝的な傾向が指摘されていますが、必ずしも親から子へ発症するわけではありません。

正しい情報をもとに、自己判断せず専門医に相談することが重要です。

アデノイド肥大の予防策と日常生活でのセルフケア

感染症予防の基本と環境整備

アデノイド肥大を予防するためには、日常生活の中で感染症対策を徹底することが重要です。特に小児は免疫力が未発達なため、ウイルスや細菌による感染がアデノイドの炎症や増殖を引き起こす要因となります。以下の対策を心掛けましょう。

- こまめな手洗い:外出後や食事前、トイレの後は流水と石けんでしっかり手を洗うことを習慣づけます。

- うがいの実施:帰宅後や喉が乾燥した時はうがいを行い、のどの粘膜を清潔に保ちます。

- 室内の加湿:乾燥した空気は鼻やのどの粘膜を傷つけやすいため、加湿器を使って湿度を保つようにします。

- 定期的な換気:室内の空気がこもらないよう1日に数回窓を開けて換気を行い、ウイルスや細菌の滞留を防ぎます。

テーブル:感染症予防のポイント

| 予防策 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 手洗い | 石けんと流水で20秒以上洗う |

| うがい | 帰宅後や外出後に実施 |

| 室内加湿 | 加湿器や濡れタオルを活用し湿度50%以上を目安 |

| 定期換気 | 1日2~3回、5分以上窓を開ける |

アレルギー症状の管理と改善方法

アレルギーによる慢性的な鼻炎や鼻づまりは、アデノイド肥大のリスクを高めます。日頃からアレルギー症状のコントロールと生活環境の改善を意識しましょう。

- 食生活の見直し:栄養バランスの良い食事を心がけ、特にビタミンやミネラルを意識して取り入れます。

- 室内の掃除:ダニやホコリ、カビの発生を抑えるため、床や寝具をこまめに掃除し、空気清浄機も活用すると効果的です。

- ペットや花粉対策:ペットの毛や花粉が持ち込まれないよう、外出着は帰宅後すぐ着替えるのがおすすめです。

リスト:アレルギー対策のポイント

- 毎日の掃除と換気を徹底する

- 寝具やカーテンは定期的に洗濯

- 空気清浄機や加湿器を活用

- アレルゲンの少ない食品を選ぶ

鼻呼吸を促す習慣づくりと注意点

口呼吸が続くとアデノイド肥大やアデノイド顔貌のリスクが高まり、睡眠時無呼吸症候群や中耳炎などの合併症を招く恐れがあります。正しい鼻呼吸を習慣化することが大切です。

- 鼻の通りを確認する:鼻づまりがある場合は、耳鼻咽喉科で原因を調べ、根本的な治療を受けましょう。

- 口を閉じる意識を持つ:日中や就寝時に意識して口を閉じ、鼻で呼吸するよう心がけます。

- 鼻呼吸トレーニング:軽い運動や鼻呼吸を意識した呼吸法を日常に取り入れることで、自然と習慣化しやすくなります。

セルフチェックリスト

- 寝ている間、口が開いていることが多い

- 日中も無意識に口呼吸になっている

- 鼻づまりやいびきが頻繁にある

これらの項目に当てはまる場合、早めに医療機関で相談しましょう。日常の小さな工夫がアデノイド肥大の予防と健康維持に大きく役立ちます。

実際の体験談と専門医コメントで深める理解

子どもの治療・手術体験談

子どものアデノイド肥大は、いびきや口呼吸が続くことで気づかれることが多いです。ある家庭では、夜間のいびきや頻繁な寝返り、日中の集中力低下が目立ったため耳鼻咽喉科を受診しました。検査の結果、アデノイド肥大による睡眠障害と診断され、医師と相談し手術を選択。術後は、鼻づまりやいびきが顕著に改善し、学校生活でも積極的に活動できるようになりました。

アデノイド肥大の治療選択は、症状の重さや日常生活への影響をもとに決めることが大切です。特に子供の場合、成長や発育への影響が心配されるため、早めの受診と経過観察が推奨されます。

アデノイド肥大の子どもに見られる主な症状

- 大きないびき

- 慢性的な口呼吸

- 睡眠時無呼吸

- 集中力の低下

- 中耳炎の反復

大人のアデノイド肥大体験談

大人にもアデノイド肥大がみられることがあり、鼻づまりや耳の違和感、慢性的な喉の痛みが続くケースがあります。ある男性は、長期間の鼻づまりと声のかすれ、耳のこもり感に悩まされていました。耳鼻咽喉科でレントゲン検査を受け、アデノイド肥大が大人にも発症することを知り驚いたそうです。手術に踏み切った結果、呼吸が楽になり、仕事中の集中力も向上しました。

大人の場合、アデノイド肥大の原因は慢性的な炎症や遺伝、過去の感染症などが関係していることが多いです。「大人でも手術は可能か」という疑問がありますが、症状と日常生活への影響を考慮して治療方針が決まります。

大人のアデノイド肥大に多い症状

- 鼻づまりの慢性化

- 耳の閉塞感

- 声の変化

- 喉の違和感

- 睡眠の質の低下

専門医による診療のポイントとアドバイス

アデノイド肥大が疑われる場合、まず耳鼻咽喉科を受診しましょう。専門医は問診・視診・内視鏡やレントゲン検査で正確に診断します。治療の必要性は、症状の程度や生活への支障度で判断され、軽度なら経過観察、重度の場合は手術が提案されます。

診療のポイント

- 早期受診により合併症の予防が可能

- 子どもは成長や発育を重視して治療計画を立てる

- 大人は慢性炎症や他疾患との鑑別が重要

- 手術を選択する場合は、リスクや費用も納得できるまで説明を受ける

診療時に伝えておきたいこと

- 現在の症状の経過

- 睡眠や日常生活への影響

- 家族内で同様の症状があるか

アデノイド肥大が疑われる場合は、専門医のサポートを受けながら適切な治療を選びましょう。

アデノイド肥大に関するQ&A・最新研究情報のまとめ

よくある質問をテーマ別に整理

アデノイド肥大に関して多く寄せられる質問とその回答をまとめました。下記の表は、特に関心の高い項目を網羅しています。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| アデノイド肥大とは何ですか? | のどの奥にあるリンパ組織が大きくなる状態を指します。子供に多く見られますが、大人でも起こることがあります。 |

| どんな症状がありますか? | 鼻づまり、いびき、口呼吸、中耳炎、睡眠障害などが主な症状です。 |

| 子供に特有の影響は? | 集中力の低下や発育への影響、顔立ちの変化(アデノイド顔貌)などが見られる場合があります。 |

| 大人の場合の症状や原因は? | 慢性的な鼻詰まりや睡眠時無呼吸症候群につながることがあります。感染やアレルギー、遺伝も関与します。 |

| 手術は必要ですか? | 症状が重い場合や他の治療で改善しない場合、手術を検討します。年齢や症状によって判断されます。 |

| 何科を受診すればよい? | 耳鼻咽喉科で専門的な診断・治療を受けることができます。 |

セルフチェックとして、以下のリストで日常的に見られる症状を確認できます。

- いびきが続く

- 口を開けて寝ている

- 日中も口呼吸が多い

- 聞こえが悪い、または中耳炎を繰り返す

これらが当てはまる場合は、専門医への相談をおすすめします。

最新の研究・治療トレンド紹介

アデノイド肥大の治療には近年さまざまな進展があります。国内外の研究では、手術だけでなく、薬物療法や経過観察も選択肢として注目されています。特に子供への負担を減らすため、必要最小限の切除や低侵襲手術の普及が進んでいます。

また、アデノイド肥大と睡眠時無呼吸症候群との関係を調べる臨床試験も活発に行われており、早期発見・治療が将来の健康リスク低減につながることが分かってきました。成人においても、慢性的な鼻詰まりやいびきが持続する場合には、アデノイド肥大の影響が疑われています。

社会的な認知も高まり、学校検診や定期健診でのチェック項目として取り入れる医療機関も増えています。これにより、早期対応が可能になり、生活の質向上が期待されています。

医療現場の実際の相談事例

医療現場では、アデノイド肥大に関するさまざまな相談が寄せられています。例えば、小児の保護者からは「夜中によく起きる」「日中もぼんやりしている」といった生活面の悩みが多く、実際に診察を受けることで中耳炎や睡眠障害との関連が判明するケースもあります。

大人では「長年続く鼻づまり」「いびきが改善しない」「手術に抵抗がある」といった質問が多く、専門医による検査でアデノイド肥大が発見されることも。手術以外にも、生活習慣の改善や薬物治療で症状が緩和する場合があります。

このように、年齢や症状に合わせた適切な対応が重要です。症状に心当たりがある場合は、早めの受診をおすすめします。

医院概要

医院名・・・さいわいデンタルクリニックmoyuk SAPPORO

所在地・・・〒060-0062 北海道札幌市中央区南二条西3丁目moyukSAPPORO2F

電話番号・・・011-206-8440